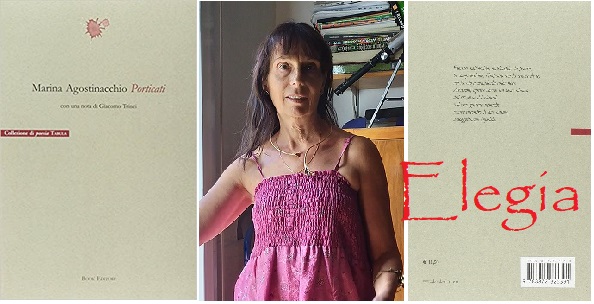

Pubblicato nella raccolta di poesie Porticati il 4 settembre 2006 nella collana di poesia Tabula- Book editore- diretta e curata da Massimo Scrignoli.

Pubblicato nella raccolta di poesie Porticati il 4 settembre 2006 nella collana di poesia Tabula- Book editore- diretta e curata da Massimo Scrignoli.

Corredato da una nota di Giacomo Trinci sospesa tra analisi linguistica e suggestioni evocate dalla Bohème di Puccini, il libro raccoglie sette sezioni tematiche di cui una centrale, Elegia, già apparsa sulla rivista Poesia di Crocetti del dicembre 2004.

Elegia

Sono dieci gli anni, l’anima trivellata,

lo iato. L’eloquio sussurrato.

Nel tuo riposo fingo di appoggiare

ogni mia pena, la breve felicità,

le dispute della vita e tu che ascolti.

…………………………………….

Non ti ho mai detto gli anni dopo Daniele,

gli anni del figlio che succhia latte e ossessione.

La mia struttura, padre, che si deteriora,

ch’era già germe, una filatura,

crepa che s’apre nel gorgo del venire.

Era paura di guardare il male,

quello che spalanca inevitabilmente

da cellule — dicono indifferenziate-

per me senza gioia, l’allegro stare,

la leggerezza di essere e accettare.

Era lo spazio fra le ore, l’eco che manca,

l’anima che si ascolta e parla, crede

presagio quel riflesso di luce prolungato,

silenzio che s’allarga, crea la voragine,

muto restare, ombra prima ancora di andare.

Erano, padre, gli anni del progettare,

quelli che hanno il bene e l’aspettare,

il sogno, la danza. Il segreto guardare

i figli nel sé che avanza. Indietro, invece,

indietro, era la nostalgia del ritornare.

Anima amata, anima che sperava

non andassi via. Che rimanessi

a placare il vento della sera.

I sogni teneri e malvagi, le grida,

la dama bianca che bacia e si allontana…

Avrei voluto accarezzare il tuo dolore

per anni ed anni, spaccare il cuore,

nell’antro delle stanze cercare e ricomporre

la sposa che riposa, la figlia mai partita.

Darti i segreti, dirti le speranze ancora.

Invece sono andata, non una volta,

ma dieci e cento t’ho lasciato sulla terrazza

a salutare, la testa china tra le piante,

la mano ferma che si allontana,

la curva della strada che separa.

…………………………………

Dimmi se la notte è quell’assoluto blu

d’acqua o di galassia, là nella terra bruna

là dove ti hanno confinato

gli spiriti del pianto e del dovere.

Dimmi se è pietra o molle seme la dimora.

Tenero padre, non t’ho mai detto il pianto,

in altra notte, sul cuscino da poco abbandonato

da lei, la madre, ancora di respiro,

nel breve sonno, ancora voce.

Né sai le dita tra i capelli ch’eran miei.

Il buio, il pianto, il tuo lamento

cadono nel vano della stanza

dove i corpi prendono riposo,

la mente accoglie da qualche parte

quello che eri, giovane, senza lei.

Per tanti anni solo, muto ragionare

era il segreto della convivenza

col mondo sopra le nuvole, il brulichio

degli esseri tra felicità e dolore.

Su tutto un velo in forma di fantasma.

………………………………………

Tempo, tempo che non perdona

che non allevia lo stridulo lamento,

tempo che si consuma per generare

l’assenza, il vuoto, la lettera mai scritta.

Tempo che esiste solo nel sogno, nella testa.

Mi chiedo, padre, perché ho sprecato tempo,

se alle parole potevo tessere

fili più resistenti di colori

e, andando, la nostalgia, il pianto

fossero pietre d’impasto d’alba e della sera.

……………………………………………

Lascio che affiorino i ricordi calmi,

uno su uno li distendo

sul tuo lenzuolo ricamato, fresco di lino

quello delle estati, della tua sposa

il suo corredo, a cifre O.M. ab aeterno.

Stendo le lenzuola, quelle che m’hai lasciato,

nella tua stanza bianca; t’incontro, padre,

distesa su quel lino e mi accarezzi,

mi consoli, sei l’unico che perdoni

la figlia mai cresciuta, la pazza sognatrice.

Perdona, padre, quello che sono,

i tradimenti, la poca luce che s’irradia,

l’indugio di questi anni quaranta,

la lontananza dagli insegnamenti.

Sono tua figlia, la ribelle, che ancora mostra

mostra

appesi al muro. Non una lacrima,

la mano al cambio, l’occhio che rifiutava

confondersi al lucido seta del vestito.

Era il rito del lasciarmi lì al portone

della scuola, l’infanzia che tornava,

come se avessi fretta d’abbandono:

il giro dei pazienti, l’ospedale,

la sala operatoria ora una finzione.

Il giorno delle mie nozze, un giorno da barrare

perché velocemente tutto restasse uguale.

Sono tornata dopo e t’ho trovato

seduto, ad aspettare, contento

delle briciole d’amore che potevo dare

…………………………………………

Quella volta mi hai ingannata, lasciata,

sola ad ascoltare il canto, l’ultimo atto

della Bohème; lei, mia madre,

moriva veramente, col filo della sua voce

era Mimì, era il suo nome, era il distacco lento.

…………………………………………………

L’ultima estate sono tornata,

aperto imposte, cambiato l’aria,

perché fossimo felici insieme

tu, io, il bimbo ch’ era il nuovo, la speranza.

L’ultimo tempo che non sapevo ultimo.

Cantavi allegro, il passo rinnovato

di buon mattino, l’odore del caffè,

la rosa, il bacio ad annunciarmi il giorno.

E non sapevi il male che t’era dentro,

diverso da quel male d’anni, forse figlio.

Era settembre, l’oro dell’uva, il cuore d’oro

a spigolare il grano, tra le tue mani

la figlia ritornata, la figlia appesantita;

leggerissima la figlia, la mente,

l’anima di vento prima di ripartire.

Settembre, la curva dell’estate,

l’orlo della mia vita, sull’orlo in due.

Friniva lentamente la cicala,

friniva mortalmente, lasciavi

la poltrona, i giorni confidenti le paure.

Non t’ho più visto ragionare,

posare gli occhi sulle dita scure

i piedi gonfi, chiamare aiuto

a districare i dubbi sul tuo male.

Tu l’alleanza ritrovata con la vita.

………………………………….

Padre, non t’ho più sentito,

lontano, la patria, il cuore in un altro nido,

solo dopo giorni, la voce, per me un grido.

Non me l’hai detto, ma già sapevo il male.

La scelta d’esser solo e disperare.

I giorni in un letto d’ospedale, solo,

l’uomo diviso, medico e paziente.

Padre nel tuo Getsèmani incantato,

lussureggiante luogo d’agonia.

Padre nel tuo novembre piagato.

Quali i pensieri, le decisioni, le preghiere,

quante le sere a decifrare il senso

del tuo male. Ora ti vedo, ti penso

scena su scena in linea al tuo dolore.

Ora ti chiamo, ti corro incontro, ora che so.

Tornando a casa la città nelle cose opache,

fredde, raggela la speranza.

Tu nel cappotto dici la sentenza,

tu dici come fare, spieghi le ragioni,

la partenza. Non un soffio di tremore.

Gli ultimi atti, soli, sprofonda nei tuoi occhi

la verità, la tua paura; la morte

viene, arriva. Cerchi protezione,

dici se ci sarà clemenza, un po’ d’amore.

Il ventre ingombro, mi allargo a dar consolazione.

Gli ultimi atti i pranzi, le partenze

i fine settimana, prima del confino.

Verona, Borgo Trento che ossessione.

L’ultimo atto è sera, dicembre scuro,

la macchina che t’inghiotte dietro le veneziane.

…………………………………………………

La voce, la voce che invoca aiuto.

Che aiuto, padre, ti potevo dare.

Lontana, erano braccia sottili, e dita

più affusolate le mie che ti avvolgevano

nel sonno disturbato, nel gelo delle arterie.

Eccoti arrivato, la fine del calvario,

il corpo martoriato, la crisi,

il soffocamento. Ma lì su quel letto,

la stanza fuori dalla vita, eri perfetto.

Composto nel rigor mortis, te n’eri andato.

……………………………………………

Non ho potuto accompagnarti oltre il confine,

al campo, dirti parole d’angeli,

accarezzare il cuore. Tra noi lo spazio,

la stessa ora, l’ansia, il terrore.

Io non ombra che precede dentro la visione.

Avrei voluto sciogliere lentamente

l’anima dai legacci, scortarla

al limite del divieto, rimettermi

nel cammino sola, e tu

nella paura non fossi abbandonato.

Del dopo muto il cuore,

silenzio della neve,

rigidi i vetri della casa,

gli atti d’amore.

La vita è fastidio, morsa, dolore.

Il peso delle parole nel trasloco

più delle pesanti travi scardinate,

meno ingombranti delle idee, dell’aria che consumo.

Verso il ritorno, dall’avvenire all’involuzione,

riaccendere la vita nella casa fredda.

Le parole dette e riascoltate,

le ultime e le lontane andate,

fuori dal suono, dal timbro particolare

quello che avevi ed eri tu, il segno,

l’azzurro, l’oro, il prisma, i colori che rimbalza.

Mobili tuoi, cose che ammassano gli spazi

che hai visto altrove, costrette, ritrovate.

Tu voli in tutto, cerchi sistemazione.

L’anima, il cuore non sono andati via. La mente,

i ragionamenti nei libri, nelle carte.

…………………………..

Hai visto, sono tornata. Più non riparto.

Distendo gli anni, il tempo negli scaffali,

nell’antro dell’armadio. Ascolto il battito

del vento, le sinfonie, il tuo che amavi.

E spolvero che tra qui e l’eterno sia breve spazio.

Sono tornata. Ho solo sbagliato mese, anno.

Per poco i giorni, le ore, la vite ricongiunte.

Per poco le fronti che leggono la ruga,

una sfiorando l’altra, non più alba e tramonto

imparano della vecchiaia l’ansia. Per poco.

Vieni più spesso, nel sogno il passo rallentato,

fruga nel cuore, ch’io non sono poi

così cambiata. Il tempo passato,

torna nella visione a ritmo prolungato.

Libero, liberami dalla nostalgia.

Oppure indicami dov’è il campo,

la strada, la direzione, il tempo, l’ora,

fammi emozione, celebra l’incontro.

Mi siederò nel vento o sarà il canto affranto

di cicale, l’afa che mi darà il segnale.

Aspetta, non andare, devo parlarti,

per le volte nascoste dietro le inutili parole,

la rabbia, la ribellione. Stancami col tuo valzer

di Capo d’anno, che inciampi ancora il piede.

Dammi la rosa, la voce, la mente, il cuore.

………………………………………….

Un po’ alla volta abituo questo guscio,

i suoi pensieri ad essere presente,

a scegliere, ad andare. Ho ritrovato

qualche parola, qualche lampo di te

disceso a consolare, a benedire l’ora.

La traccia, l’orma nel mondo, sul tuo balcone,

nel fiore sbocciato; il seme che torna

nella schermata, sul velluto petalo i colori.

La storia dei mesi adesso prende,

dice il senso delle esistenze allontanate.

Adesso che ti ritrovo sparso nelle foglie,

la tua bellezza nelle cose, nel tempo d’ora,

in questo innamoramento per ogni nuovo giorno,

fa’ che non sia nuovo lutto, il distacco da me,

la morte; il passo sull’asfalto buono anche tremante.

Il volto, la voce, la distanza,

un fiume verso la foce, la speranza,

la mia, quella di rivedere, sentire,

riprendere il discorso abbandonato.

Staccare l’ago dal braccio che ancora preme.

L’odore di liquirizia, il ferro per l’anemia,

— Senti il sapore? — dicevi e lento

iniettavi prima di andare.

Prima di andare hai detto quando tornerò…

tuo padre, il medico, l’amore,

darà alla figlia madre la forza

del medicinale, il coraggio.

Dirà come dividere la sorte e la disgrazia

d’essere nel figlio, d’essere nel padre.

…………………………………………………

L’odore della pioggia,

il cielo bianco di nuvola,

il trapano che trivella,

la vita che prosegue.

Pensare che ho chiesto di morire,

che spesso tutto è insoddisfazione.

Forse dovrei arruolarmi, andare in guerra,

perdermi dentro foreste. Un DNA, il mio, bacato.

Forse non c’entri, padre, con l’essere scombinato

che io sono, né col mio peccato.

Quella prima mattina, quel primo tempo,

quella prima nuvola, quel primo buio

di gennaio, il primo tempo negato.

Il freddo, il freddo così prossimo al saluto,

io ti chiedo trascinami, fuori dalla porta,

scalza, svestita, stanchezza e pianto.

Lontano, lontano sento il lamento del bambino,

la sua fame, la sua culla, il velo che s’impiglia.

Fino alla soglia dell’assoluto nero,

i pensieri bianchi, sgravati dal fastidio,

mi porti e mi fai vedere l’idea ridestata, il grido,

la rinascita del corpo intorpidito,

la verità, la separazione, l’ombra esangue

che con le altre cammina oltre la linea

di me spirito e pelle, assenza che non può seguirti.

Mi tengo aggrappata alla bocca rorida di latte,

le piccole labbra, ventose che succhiano la vita,

l’anima svuotata, appesantita;

mio figlio, la carne generata, il mistero

nell’esistenza andata, di te mai visto,

mai incontrato, udito.

Io nel mio centro vuoto

ricavo un posto per l’eloquio,

in tre a dirci come poteva essere la vita.

…………………………………………

Risistemo le carte, la fatica,

i libri, la mia vita.

Ancora polvere dentro le vetrine,

ancora fili di parole

ancora amore.

Tra noi fiorisce sempre il giorno,

l’eco del canto appoggiato

sulle dita che lucidano,

preparano la scena,

il movimento lento del passato.