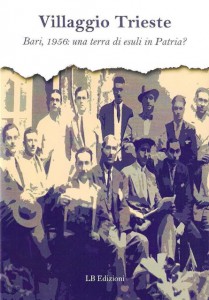

“La nostra vera nazionalità è l’umanità”- Herbert George Wells. L’aforisma di Wells è la sintesi perfetta del messaggio etico e del corpus di “Villaggio Trieste Bari, 1956: una terra di esuli in patria?”, un libro-diario, una interessante e spesso commovente raccolta di testimonianze e storie di vita di profughi italiani e delle loro famiglie, approdati a Bari al termine della Seconda Guerra Mondiale. Il ritorno “a casa” non fu semplice e indolore, fu straziante lasciare per costrizione e necessità le proprie dimore, talvolta anche gli affetti più cari, in Dalmazia, Turchia, Grecia, Albania, Libia, Istria, Venezia-Giulia, e, alla fine di estenuanti viaggi, raggiungere la meta finale, tanto agognata, ma che non sempre riservava loro l’accoglienza che avrebbero meritato e desiderato. In migliaia, prima di ottenere una casa degna di tale nome, vennero inviati nei centri di raccolta per i profughi o sistemati alla meno peggio in fatiscenti baracche. L’aspetto peggiore sicuramente era il trattamento riservato loro dal punto di vista umano oltre che logistico e materiale; da molti erano ritenuti “stranieri”, e vivere quotidianamente da esuli in patria costituiva un fattore demoralizzante e stressogeno non irrilevante, una durissima prova adattativa dopo il già penoso sradicamento, una lotta costante per la sopravvivenza e l’accettazione, per il riconoscimento non come profughi, “forestieri”, ma come esseri umani.

“La nostra vera nazionalità è l’umanità”- Herbert George Wells. L’aforisma di Wells è la sintesi perfetta del messaggio etico e del corpus di “Villaggio Trieste Bari, 1956: una terra di esuli in patria?”, un libro-diario, una interessante e spesso commovente raccolta di testimonianze e storie di vita di profughi italiani e delle loro famiglie, approdati a Bari al termine della Seconda Guerra Mondiale. Il ritorno “a casa” non fu semplice e indolore, fu straziante lasciare per costrizione e necessità le proprie dimore, talvolta anche gli affetti più cari, in Dalmazia, Turchia, Grecia, Albania, Libia, Istria, Venezia-Giulia, e, alla fine di estenuanti viaggi, raggiungere la meta finale, tanto agognata, ma che non sempre riservava loro l’accoglienza che avrebbero meritato e desiderato. In migliaia, prima di ottenere una casa degna di tale nome, vennero inviati nei centri di raccolta per i profughi o sistemati alla meno peggio in fatiscenti baracche. L’aspetto peggiore sicuramente era il trattamento riservato loro dal punto di vista umano oltre che logistico e materiale; da molti erano ritenuti “stranieri”, e vivere quotidianamente da esuli in patria costituiva un fattore demoralizzante e stressogeno non irrilevante, una durissima prova adattativa dopo il già penoso sradicamento, una lotta costante per la sopravvivenza e l’accettazione, per il riconoscimento non come profughi, “forestieri”, ma come esseri umani.

La massima morale di Wells che dovrebbe divenire apoftegma (sentenza memorabile) ben si lega all’aforisma di Léon Blum: “Ogni società che pretende di assicurare agli uomini la libertà, deve cominciare col garantir loro l’esistenza”. Invece, i profughi protagonisti del libro, LB edizioni, che non è e non vuole essere un testo di storia bensì un inedito compendio di racconti, un diario biografico pregnante di umanità, per anni avevano vissuto, tra privazioni e sofferenze, nei luoghi più disparati, nei CRP (centri di raccolta profughi) e nei campi profughi allestiti nel Monastero di Santa Chiara, nella caserma Regina Elena, nella Cattedrale, nella stazione ferroviaria di Bari, nelle baraccopoli di via Napoli, perfino nelle mangiatoie per i cavalli.

La diffidenza e la chiusura dei baresi, l’accoglienza algida o, peggio, sprezzante e xenofoba, erano tutt’altro che di aiuto a questa gente che aveva già sofferto moltissimo e cercava di inserirsi, di avere una vita dignitosa e pacifica, non di sopravvivere o continuare a patire oltre che il freddo, la fame, la mancanza di un tetto sulla testa, malesseri e patologie da PTSD, ciò che oggi è chiamato disturbo post traumatico da stress, pure sofferenze spirituali, dolori dell’anima. Profugo deriva dal latino profugĕre che non significa soltanto fuggire ma anche cercare scampo, spesso dopo avere peregrinato per molti luoghi prima di trovare un rifugio sicuro o raggiungere la meta prestabilita. Il profugo è un essere umano, una persona costretta ad abbandonare la sua terra, la sua patria, a causa di eventi bellici, persecuzioni politiche o razziali, oppure cataclismi, non è un turista… Inoltre, per comprendere lo status di profugo bisogna conoscere la differenza tra richiedente asilo, rifugiato, titolare di protezione umanitaria, profugo, migrante economico, sfollato, extracomunitario, clandestino, migrante, regolare/irregolare. Spesso si sbaglia, confondendo i termini o chiamando tutti clandestini o extracomunitari, ignorando che, contrariamente all’accezione comune e volgare, sono extracomunitari anche gli Svizzeri e gli Statunitensi per esempio, non essendo persone in possesso della cittadinanza dei paesi membri dell’Unione Europea. Gli “esuli in patria”, gli errabondi giunti, dopo peripezie varie, a Bari, volevano non essere privati della propria dignità e vivere come tutti gli altri, in pace e soddisfacendo i bisogni primari.

Solamente nell’estate del 1956 si realizzò il sogno e il bisogno di vivere in una vera e propria casa; l’allora prefetto di Bari, Mario Carta, consegnò ai rimpatriati le chiavi delle nuove abitazioni edificate nella zona a nord della città, nelle vicinanze dello Stadio della Vittoria e della Fiera del Levante. Il complesso edilizio, che sorgeva su suolo demaniale ed era gestito dalla Prefettura e dal Ministero dell’Interno, dagli esuli venne denominato “Villaggio Trieste”, una comunità “cosmopolita”, ricca di culture, usanze e costumi orientali, occidentali, radici italiane, lingue estere con predominanza di quella greca, una realtà poliedrica e “policromatica” che tuttora, sebbene emarginato purtroppo, trattato e considerato spesso dalle istituzioni, dai politici e amministratori locali, e da tanti baresi stessi, come”figlio di un Dio minore”, o “ghetto multietnico”, è parte vitale e cuore pulsante del capoluogo pugliese, modello vincente di integrazione. Il lavoro pubblicato da Luigi Bramato, pur presentando alcune pecche, quali parecchi refusi, una grafica troppo dimessa e austera, disadorna, pertanto non accattivante e piacevole, materiale fotografico in bianco e nero (le foto non sono valorizzate come meritano e sono inserite in “appendice”), si “riscatta” ed è encomiabile proprio per la sostanza (poco curato nella forma, ben strutturato nell’essenziale), per i contenuti importanti. Pregevoli e coinvolgenti le testimonianze, gli scritti, di Emanuele Cavone, Paolo Scagliarini, Giorgio Pasquale Germinario, don Giorgio Lionetti, Andrea Cannone, Papàs Antonio Magnocavallo, Antonio Scagliarini. Non vi saranno rivelate tutte le preziose testimonianze, per non privarvi del piacere della lettura (“Villaggio Trieste” è anche, oltre alla versione cartacea, un ebook in formato digitale), pertanto alcune saranno appena accennate. La prefazione è a cura di Emanuele Cavone, arrivato al Villaggio Trieste nel 1979, in qualità di medico condotto, egli descrive la sala d’attesa del suo ambulatorio, a quei tempi, come un’agorà animata dalla moltitudine di culture, dialetti, religioni, armoniosamente integrate le une alle altre nel mutuo rispetto. Cavone scrive dei suoi pazienti ma più che le loro anamnesi ama ricordare le persone con le loro affascinanti storie, provenienti dalle isole del Dodecaneso, dalla Libia, da Rodi, dalla Dalmazia, dagli Stati Uniti d’America, dall’Australia, e, infine, rimarca una peculiarità e una nota distintiva del Villaggio Trieste: negli anni Ottanta fu introdotto un sistema di assistenza socio-sanitaria domiciliare non disgiunto dall’assistenza nelle faccende domestiche, un supporto fondamentale specialmente per i più anziani; il medico “adottato” dagli abitanti del quartiere, qualifica a tutt’oggi il Villaggio Trieste come fulgido modello di convivenza e solidarietà, il luogo per antonomasia delle memorie, di tradizioni, di valori, di saggezza. I racconti emblematici, più emozionanti e mirabili, suggestivi e incantevoli, sono opera di Paolo Scagliarini, don Giorgio Lionetti, Giorgio Pasquale Germinario, Andrea Cannone.

Evocativo e poetico è il capitolo “Vita di comunità”, in cui l’avvocato Paolo Scagliarini racconta sapori, colori e profumi (di noci, miele e cannella dei dolci natalizi; le uova pasquali colorate; i tsurekia), aromi dei piatti tipici (la frittata con la marmellata di origini russe; l’imam-baildì micro-asiatico; la cucina greca e mediterranea in generale), e atmosfere del Villaggio Trieste; rammenta inoltre i primi “negozi”: la “cantina”, gestita da suo nonno Paolo Scagliarini, profugo di guerra per quattro volte, un locale caratteristico dove si poteva gustare l’anice forte, simile all’ouzo greco e al raki turco, e giocare a tavli (backgammon), il negozio di frutta e verdura del signor Vinella, profugo dall’Istria ma di origini pugliesi, l’edicola di giornali di Angelo Spadone, profugo della Tripolitania. Scagliarini passa in rassegna con affetto, e un filo di nostalgia, le figure più “pittoresche” e conosciute che animavano il caratteristico Villaggio: “l’inventore” Antelli, sfollato dagli Abruzzi, per l’avanzata degli americani, il cui laboratorio era sommerso da schizzi e progetti alla Leonardo da Vinci; il sosia di Elvis Presley, ovvero il cantante Edoardo Moscarda, profugo giuliano-dalmata; il maestro Paolo Rosati, l’altro suo nonno, profugo da Patrasso, ebanista, i suoi mobili intarsiati compongono ancora oggi gli arredi della chiesa di S. Giovanni Crisostomo, cattolica di rito bizantino, nel borgo antico di Bari, guidata da Papàs Antonio Magnacavallo. Il trono su cui sedette Papa Giovanni Paolo II durante la sua visita, il 26 febbraio 1984, nella chiesa di Sant’Enrico Imperatore, nel Villaggio Trieste, sempre realizzato da Rosati, è conservato presso la stessa parrocchia. Il 19 marzo 1960, Monsignor Enrico Nicodemo inaugurò la chiesa, e a don Franco Triggiani, don Vito Diana e don Michele Delle Foglie, successe, il 14 settembre 1982, don Giorgio Lionetti, figlio di profughi arrivati dalla Grecia.

Evocativo e poetico è il capitolo “Vita di comunità”, in cui l’avvocato Paolo Scagliarini racconta sapori, colori e profumi (di noci, miele e cannella dei dolci natalizi; le uova pasquali colorate; i tsurekia), aromi dei piatti tipici (la frittata con la marmellata di origini russe; l’imam-baildì micro-asiatico; la cucina greca e mediterranea in generale), e atmosfere del Villaggio Trieste; rammenta inoltre i primi “negozi”: la “cantina”, gestita da suo nonno Paolo Scagliarini, profugo di guerra per quattro volte, un locale caratteristico dove si poteva gustare l’anice forte, simile all’ouzo greco e al raki turco, e giocare a tavli (backgammon), il negozio di frutta e verdura del signor Vinella, profugo dall’Istria ma di origini pugliesi, l’edicola di giornali di Angelo Spadone, profugo della Tripolitania. Scagliarini passa in rassegna con affetto, e un filo di nostalgia, le figure più “pittoresche” e conosciute che animavano il caratteristico Villaggio: “l’inventore” Antelli, sfollato dagli Abruzzi, per l’avanzata degli americani, il cui laboratorio era sommerso da schizzi e progetti alla Leonardo da Vinci; il sosia di Elvis Presley, ovvero il cantante Edoardo Moscarda, profugo giuliano-dalmata; il maestro Paolo Rosati, l’altro suo nonno, profugo da Patrasso, ebanista, i suoi mobili intarsiati compongono ancora oggi gli arredi della chiesa di S. Giovanni Crisostomo, cattolica di rito bizantino, nel borgo antico di Bari, guidata da Papàs Antonio Magnacavallo. Il trono su cui sedette Papa Giovanni Paolo II durante la sua visita, il 26 febbraio 1984, nella chiesa di Sant’Enrico Imperatore, nel Villaggio Trieste, sempre realizzato da Rosati, è conservato presso la stessa parrocchia. Il 19 marzo 1960, Monsignor Enrico Nicodemo inaugurò la chiesa, e a don Franco Triggiani, don Vito Diana e don Michele Delle Foglie, successe, il 14 settembre 1982, don Giorgio Lionetti, figlio di profughi arrivati dalla Grecia.

Altra caratteristica straordinaria del Villaggio Trieste è, da sempre, la buona convivenza tra fedeli ortodossi e cristiani cattolici, Oriente e Occidente mai in conflitto tra loro; un esempio di civiltà da prendere a modello, specialmente in questo momento storico, visto quanto accade purtroppo a causa dell’integralismo islamico… I genitori di don Giorgio, mamma Nica, ateniese, e papà Carmelo, erano rispettivamente ortodossa e cattolico; fin da piccolo Giorgio ha quindi vissuto la dimensione ecumenica, poi da sacerdote ha condiviso agli inizi la sua parrocchia, a S. Enrico infatti si celebrava per la comunità greca ortodossa, la liturgia divina in rito bizantino officiata da Papàs Giuseppe Ferrari . “La dura vita di un parroco di periferia” è un commosso e toccante résumé dell’esistenza e dell’impegno di don Giorgio, prete in prima linea su tutti i fronti, prima di tutto nello sconfiggere la piaga dei nostri tempi, l’indifferenza unita a noncuranza, accidia, neghittosità, insensibilità, negligenza. “Il Villaggio Trieste ha sempre versato in uno stato di isolamento, sia da parte dei cittadini baresi che dalle Istituzioni. Ma nonostante questo la comunità ha continuato a vivere nella sua dignità, dando prova di grande coesione e di grande affetto” scrive don Giorgio; tra i suoi ricordi più vividi e memorabili: l’accoglienza riservata a una cinquantina di persone, tra cui anche bambini, provenienti dall’Albania, che approdarono a Bari, l’8 agosto 1991, a bordo della nave “Vlora”, migliaia di esseri umani stipati, come bestie nelle gabbie degli zoo, nello stadio della Vittoria. La parrocchia e anche le famiglie del Villaggio Trieste offrirono ospitalità, cibo, vestiti, un letto, aprirono le porte delle loro abitazioni ai migranti albanesi e in primo luogo aprirono i loro cuori, consci della disperazione e delle sofferenze dei propri simili, come precisa Scagliarini: “I profughi del Villaggio non erano scappati dalle terre di origine per ragioni di fame o di fallimento sociale, loro erano stati costretti a rientrare in Patria a causa delle conseguenze geopolitiche del secondo conflitto mondiale. Eppure c’era qualcosa che riconoscevano in quei disperati: la comune umanità”.

Il ricordo di Giorgio Pasquale Germinario è racchiuso nel titolo del suo “paragrafo”: “Le nostre cicatrici bruciano ancora”. La sua è una famiglia di profughi con tanto di certificato ministeriale. Germinario, nato a Patrasso, presiedeva l’Associazione Nazionale Profughi e rimpatriati dall’estero (nel 1968 creò l’associazione, che ha cessato le attività nel 2004). “Abbiamo sofferto le pene dell’Inferno. Prima la guerra, poi l’esodo. Le nostre sono cicatrici che non si rimarginano – si sfoga Germinario e prosegue con i suoi ricordi- La popolazione barese era incattivita. Ce l’avevano con noi perché avevamo il diritto alla casa e al posto di lavoro. Non volevamo togliere niente a nessuno”.

Rincara la dose nel libro con apprezzabile franchezza Antonio Scagliarini: “La cittadinanza era chiusa nei nostri riguardi. Ancora oggi, nonostante siano trascorsi molti anni, continuano a vederci da lontano e con diffidenza. Ero impiegato all’Inail e mi capitava spesso di subire affronti e provocazioni di ogni tipo. Mi piacerebbe che il Villaggio tornasse alla sua originaria destinazione e cioè ad accogliere i profughi italiani ed i loro figli”. Attualmente, a tutelare i diritti e gli interessi delle famiglie dei profughi sono proprio i residenti del Villaggio, purtroppo inascoltati dalle Istituzioni, come è sottolineato nel libro: nessuno ha mai raccolto le tante denunce, eppure numerose segnalazioni e lettere sono state inviate nel corso degli anni. I problemi al Villaggio Trieste non sono mai mancati; persistono quelli relativi alla manutenzione delle strade, all’illuminazione, alle graduatorie degli alloggi, fino alla definizione dello status giuridico del Villaggio. A tale riguardo, don Giorgio auspica e scrive : “Sarebbe bello, se in occasione dei sessant’anni dalla fondazione del Villaggio (1956-2016), l’Amministrazione comunale di Bari decidesse di assumere un impegno concreto nei nostri confronti. Sarebbe un gesto di grande lealtà. Ci auguriamo che, almeno questa volta, le nostre aspettative non vengano disattese”.

Torna in mente, riflettendo sul presente, sull’esodo di profughi siriani (ma anche di altri paesi!) scappati dalla guerra, sui migranti deceduti in mare per colpa dei trafficanti di vite umane, la teoria dei corsi e ricorsi storici di Gianbattista Vico, e viene da asserire che ci troviamo purtroppo nel bel mezzo dello “stadio Eroico”, in una società dominata dagli “aristoi”, da un’oligarchia che non sa gestire quelle che chiamano “emergenze” ma bada esclusivamente ai propri interessi, mentre invochiamo un agognato ritorno allo “stadio Umano”, contraddistinto dalla ragione, dal buon senso e dall’umanità, con conseguente uguaglianza tra gli esseri umani e il trionfo dell’autentica democrazia, ci si aspetta l’era di un neo umanesimo, in cui ricollocare al centro dell’attenzione, l’uomo, la sua dignità, i suoi bisogni, la sua anima. “Historia magistra vitae” (storia, maestra di vita) affermò Cicerone, eppure la sua citazione che tanto avrebbe dovuto insegnare, pare smarrita nell’oblio;mai dimenticare l’importanza e l’utilità dell’esercizio della memoria per riuscire a comprendere il presente e cercare di non commettere più gli errori del passato. “L’amnesia” del tempo che fu, assolutizza e danneggia il presente, condiziona e peggiora il futuro. Se non si riesce, per incapacità o non volontà, a proiettare adeguatamente la conoscenza passata nel futuro, si rischia di prepararsi a ieri, non a domani. Non solo i futurologi ma ogni persona di buon senso capisce bene che è necessario uno step speculativo per la trasformazione della visione retrospettiva in visione futura, per “prevedere” e rendere migliore il futuro che non è così lontano; il futuro presto si trasforma in adesso, diventa oggi. “Se non impariamo dalla storia, siamo condannati a ripeterla. Ma se non cambiamo il futuro, siamo condannati a sopportarlo e questo sarebbe peggio” ha affermato, con saggezza e lungimiranza, Alvin Toffler. D’altronde, ancora prima di Einstein , il quale sosteneva:”Follia è fare sempre la stessa cosa aspettandosi risultati diversi”, lo scrissero Sant’Agostino: “Errare humanum est, perseverare autem diabolicum” (commettere errori è umano, ma perseverare è diabolico), e il sagace e arguto Cicerone: ” Cuiusvis hominis est errare: nullius nisi insipientis, in errore perseverare” (è cosa comune l’errare; è solo dell’ignorante perseverare nell’errore).