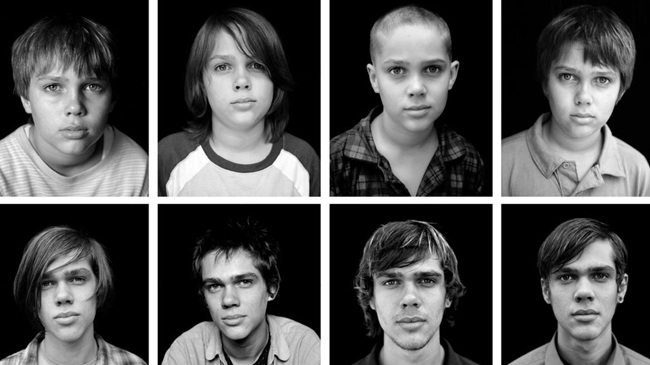

Nel 2014 il regista Richard Linklater esce nelle sale con “Boyhood”, che si potrebbe definire un esperimento cinematografico: 12 anni per realizzare le riprese di un film interpretato sempre dagli stessi attori. La cinepresa segue così la crescita di Mason, il protagonista della pellicola, prima bambino e poi adolescente, all’interno di una famiglia americana dei primi anni 2000. Con Anna Lo Bue, neuropsichiatra dell’Istituto di farmacologia traslazionale del Cnr, abbiamo esaminato lo sviluppo e il cambiamento psicofisico nel delicato e importante passaggio dall’infanzia all’adolescenza

“Boyhood” è un film del regista statunitense Richard Linklater uscito nel 2014, che racconta la fanciullezza e l’adolescenza di Mason, percorrendo le diverse fasi della sua crescita e gli accadimenti che lo hanno coinvolto in questo periodo di vita. Per questa pellicola Patricia Arquette, che interpreta Olivia, la madre di Mason, si è aggiudicata un Oscar e un Golden Globe come attrice non protagonista. La pellicola ha vinto altri due Golden Globe (regia e miglior film), oltre ad aver ricevuto diverse candidature agli Oscar.

La particolarità del film sta nel fatto che la produzione è durata 12 anni, periodo nel quale gli attori coinvolti nella realizzazione sono rimasti gli stessi. In quest’opera i protagonisti crescono e invecchiano come i corrispettivi attori che li interpretano, in una sorta di sodalizio con il tempo. Infatti, il timone della narrazione è proprio lo scorrere del tempo, reso evidente dal cambiamento fisico degli interpreti e dalla formazione dell’identità e del carattere del protagonista e di sua sorella Samantha, interpretata dalla figlia del regista. “Mason e Samantha affrontano quella che definirei la tempesta della crescita, con la macchina da presa che li riprende per rivelare allo spettatore il loro sentire. L’emozionante percorso dei due è lo specchio dell’esperienza universale dell’uomo, che si trova a dover gestire le conflittualità e le relazioni familiari ed extrafamiliari, dentro e fuori le mura domestiche”, spiega Anna Lo Bue, neuropsichiatra infantile dell’Istituto di farmacologia traslazionale (Ift) del Cnr.

Il graduale cambiamento – fisico e psichico – di Mason rappresenta visivamente il fisiologico e lento passaggio di un individuo dall’infanzia all’età adulta, con tutte le implicazioni che questo comporta, anche al netto della presenza di dinamiche familiari più o meno sane. “Secondo Winnicot, psicoanalista inglese dello scorso secolo, la crescita è la forza motrice e motivante dell’uomo, che porta allo sviluppo psicologico attraverso svariate acquisizioni corporee e psichiche. In particolare, l’adolescenza è connotata da innumerevoli mutamenti fisici, psicologici, emotivi e sociali. Nella prima fase, dai 9 ai 13 anni circa, il bambino non vuole essere trattato come tale ed è alla ricerca dell’autonomia, mettendo in discussione l’autorità genitoriale. Nella seconda fase, dai 13 ai 15 anni circa, il conflitto con i genitori diviene sempre più intenso e si innesta nel processo di affrancazione dalla famiglia e di affermazione individuale”, prosegue la ricercatrice. “Questo processo è piuttosto complesso, soprattutto quando la famiglia si dimostra rigida nei confronti del cambiamento e questo genera ansia, nei ragazzi e nei genitori. Per realizzarsi compiutamente, questa separazione-individuazione (in senso junghiano) necessita di rapporti stabili e di reciproca fiducia tra i membri della famiglia, altrimenti l’adolescente rischia di trovarsi di fronte a un muro di resistenze difficile da superare, che lo confonderà rispetto alle proprie spinte interne. Nell’ambito dello sviluppo cognitivo, questa fase è caratterizzata dall’acquisizione del pensiero ipotetico-deduttivo, capace di trascendere il concreto, di immaginare scenari senza necessariamente sperimentarli, della prevalenza del possibile sul reale, del futuro come dimensione temporale privilegiata, anziché il presente dell’età infantile. Va detto che la nostra società si dimostra poco accogliente nei confronti di questa età, nella quale la perdita di un ruolo sociale ben definito e riconosciuto e l’aspettativa del divenire adulto, con le paure a essa associate, aprono a un inevitabile dialogo con la sofferenza”.

La pellicola racconta le vicissitudini dei componenti una famiglia americana, alle prese con separazioni e ripetuti traslochi, costellate perlopiù di accadimenti che possono rientrare nel concetto di ordinario. “In senso generale, la famiglia deve raggiungere un equilibrio tra forze opposte, favorendo il cambiamento e l’indipendenza emotiva dei propri figli, rimanendo al contempo un riferimento e un approdo sicuro. In questa dinamica delle relazioni domestiche, nella parabola di allontanamento dalla famiglia, le relazioni di amicizia rappresentano, in adolescenza, una condizione insostituibile per potersi affermare e sentirsi meno soli, acquisendo così un nuovo ruolo sociale. In questa fase dello sviluppo, l’appartenenza a un gruppo, formato da coetanei, restituisce un’identità collettiva, che è la base del sostegno sociale. Nella tarda adolescenza, il gruppo comincia a perdere d’importanza, lasciando progressivamente il posto alle diadi affettive, come le relazioni amorose, che rappresentano un momento importante di crescita, nelle quali il coinvolgimento emotivo è sicuramente più intenso e significativo”, conclude Lo Bue.