Intervista di Gianluca Macovez (apparsa contemporaneamente su OperaAmorMio Magazine)

Incontriamo oggi Claudio Giombi, glorioso basso baritono dalla lunga carriera e dal repertorio vastissimo.

Si tratta di un cantante di spessore vocale notevole e soprattutto di grande intensità scenica, capace di essere un magnifico Scarpia ed un acuto Don Giovanni, che fa parte di quegli interpreti che negli anni d’oro del melodramma, si sono distinti per affidabilità e competenza nei ruoli di carattere.

Si tratta di parti spesso brevi, quindi non sempre gratificanti scenicamente, ma tutt’altro che semplici se correttamente eseguite e molte volte determinanti per la riuscita della narrazione drammaturgica.

Giombi divenne presto un vero esperto in questo ambito, tanto da essere richiesto da alcuni fra i più grandi Maestri del Secondo Novecento, da Kleiber a Karajan, da Gavazzeni a Muti e partecipare a spettacoli che sono entrati nella storia del teatro: fu Sonora accanto a Magda Olivero in ‘La Fanciulla del West’; Leporello con Cesare Siepi; Guglielmo nel ‘Così fan Tutte’ diretto da Peter Maag e con la regia di Mansouri con la Sciutti, Lisa Della Casa, Biancamaria Casoni, Paolo Montarsolo; Melitone a Parma con Corelli e con Bergonzi a Barcellona, solo per fare qualche nome.

In questa intervista ci parla, fra le altre cose, del suo ‘sogno americano’, il desiderio di poter cantare al Metropolitan per poter incontrare il padre che lo aveva lasciano quando era un bambino. Una storia struggente e con un malinconico finale, che sembra uscita dalle pagine di Puccini.

Giombi, che passa i mesi invernali a Casa Verdi ed il periodo estivo sulla costiera triestina, è sicuramente un vero vulcano di attività, dalla scrittura alla recitazione, anche grazie a delle basi culturali solide, una sensibilità raffinata ed un senso critico ed autocritico decisamente raro.

L’Idea Magazine: Cominciamo chiedendole che consigli si sente di dare ai giovani che vorrebbero diventare cantanti lirici? Quali sono, secondo lei, le doti principali che devono avere?

Claudio Giombi: Cominciamo con la domanda più difficile, insidiosa e forse il quesito a cui ci tengo di più. Per rispondere alla domanda che forse molti si sono fatti “A cosa è servita la mia presenza su questa terra?” La mia risposta è rimasta immutata nel tempo: “Contribuire a fare il meglio, cercando di esprimerlo e farlo comprendere”. Perciò i miei anni d’insegnamento alla Scuola Civica di Milano ed ora a Casa Verdi sono stati e sono i più belli. Costruire dal nulla una vocalità o, peggio, correggere i difetti provocati dall’inesperienza o dal cattivo insegnamento, sono momenti di soddisfazione, ti affidano il destino di un giovane, il suo percorso artistico che tu inizi e poi spesso altri distruggono. Un consiglio, fare quello che ho fatto per riuscire, seppure con mezzi vocali modesti ed una scuola di canto incompleta.

Partire dallo studio teatrale. Oggi, più di ieri, c’è bisogno dell’interpretazione. I primi piani nelle riprese televisive spesso mettono in evidenza le insicurezze, l’immobilismo espressivo o, peggio, l’imposto vocale, che non si addice al ruolo e quindi la noia dello spettatore. Registi stranieri che a malapena conoscono qualche parola d’italiano, affrontano il verismo stravolgendolo o, peggio, cercando di far diventare veriste le opere romantiche, e viceversa. Quindi ritorno alla domanda: quali le doti principali di un cantante? Essere intelligente, opporsi a regie inappropriate, studiare il personaggio prima attraverso la recitazione del testo sulle battute musicali, ovvero declamando con il ritmo della battuta, registrandoti, solo dopo aver assimilato bene il testo accostarsi alla parte musicale, cercando di trovare i colori necessari al ruolo. Purtroppo, gran parte degli studenti di canto provengono da Paesi con tradizioni e lingue incompatibili per la voce. Per commemorare il compositore, oggi, ahimè assai ingiustamente dimenticato, Ermanno Wolf-Ferrari, volli dedicargli un Saggio di Canto. Preparai tutto il primo atto in costume del ‘700 con l’opera ‘I Quattro Rusteghi’, in dialetto veneziano come la commedia di Goldoni. I soprani due giapponesi, un’americana, un tenore coreano. Conoscevano male l’italiano, figurarsi il dialetto. La mia proposta fu quella d’invitarli a Venezia una settimana. Ogni mattina ai mercati, tra la popolazione ascoltando le cadenze musicali del loro dialetto. Bene chi vuole può ascoltare una selezione di quel saggio su Youtube. Una cosa di cui vado fiero e dimostra come il canto nasce dalla parola.

L’Idea Magazine: Lei ha vissuto da protagonista gli anni della grande lirica. Cosa pensa sia cambiato oggi?

Claudio Giombi: Molte cose sono cambiate. Soprattutto pure uscendo da una guerra terribile, che portò fame e distruzione. C’era in noi giovani la voglia di cambiare il mondo. Un mondo nuovo senza fame, miseria, malattie. Avevamo tutti la voglia di scoprire il nuovo, il bello, il proibito. La finzione del teatro per me diventava realtà di vita. Ero un misero fattorino telegrafico e sudavo ogni giorno per portarmi a casa l’equivalente di 300 euro al mese, mentre sul palcoscenico del Teatro Verdi a Trieste, affrontavo il ruolo d’un principe annoiato, Orlowski nell’operetta ‘Il Pipistrello’ di Straus. E guadagnavo 250 euro a recita, mille euro divertendomi a fare il principe…una favola. Oggi non è più così. Dai conservatori italiani escono cantanti impreparati sotto ogni aspetto, forse conoscono meglio la musica, rispetto a noi, ma dopo cinque anni di studio conservatoriale chi può o sa affrontare con un’opera il palcoscenico?

Una volta esistevano Accademie, Scuole di Canto, Corsi d’avviamento e oggi cosa? Concorsi di canto pilotati da insegnanti incapaci. C’erano i teatri di Provincia dove i giovani imparavano il mestiere, esistono ancora? Ho assistito giorni fa a Trieste al ‘Phantom of the Opera’.

Spettacolo colossale successo da stadio, cantanti e artisti bravissimi ma con un impianto da music-hall. Si sentono grazie al microfono perfetto che indossano. Quando ero giovane non esistevano amplificatori vocali e la voce doveva amplificarsi con le risonanze del corpo. L’amplificazione a volte eccessiva induce l’orecchio a perdere udito e a non percepire più i piani o i pianissimi, che erano proprio quelli che in passato facevano grande un cantante. La “messa di voce”, ossia attaccare un suono piano rinforzarlo e poi diminuirlo, dove la sentiamo oggi? Da chi?

Nella scuola italiana, si formano squadre di calcio a bizzeffe e cori? Non mi sembra. L’ascolto della musica viene lasciato al singolo che si accosta ovviamente al popolare. Chi e come, spiega nelle scuole l’evolversi della musica classica? Nei giochi a quiz le domande sulla lirica cadono sempre nel vuoto, anche le più elementari.

Oggi non abbandonerei un posto statale per fare il cantante.

L’Idea Magazine: Ci racconta i suoi esordi? Come si avvicinò all’opera? Quali sono stati i suoi primi maestri?

Claudio Giombi: Lessi sul Piccolo (quotidiano triestino), che il teatro Verdi cercava voci di comprimario, ovvero per ruoli secondari. Studiavo privatamente da soli quattro anni e conoscendo il mio maestro, Bevilacqua, non mi avrebbe permesso di andare, ancora insicuro e acerbo. Ma io volli tentare a sua insaputa. Il mio maggior divertimento con il canto era cantare arie sconosciute, opere con personaggi complessi, come l’Hamlet di Thomas, Herodiade di Massenet, Le Villi di Puccini. La commissione era composta dalla triade che dirigeva il teatro triestino: Antonicelli-Gilleri-Sbisà. Mi guardarono compassionevolmente, meravigliati dal mio repertorio e mi chiesero l’aria da Le Villi, che affrontai con la massima convinzione, alla fine il maestro Antonicelli furbescamente mi chiese: “Dove si trovano quelle ville?”. Io meravigliato sgranando gli occhi risposi: “Mi scusi maestro non sono ville, sono donne affogate…” Scoppiò una grande risata e aggiunsero: “Grazie, il prossimo…” Avevo perso ogni speranza quando squillò il telefono. Mi veniva affidato il primo ruolo Maravaid nell’opera ‘Monte Ivnor’ di Lodovico Rocca. Qui inizia un’altra storia che troverete nel mio libro LA MIA STRADA NEL BOSCO, pubblicato da Edizioni Lettere Scarlatte Trieste.

L’Idea Magazine: I suoi familiari l’hanno appoggiata oppure erano spaventati da una scelta professionale così faticosa?

Claudio Giombi: Mia madre era sarta, ma il suo sogno era diventare subrette d’operetta e quando lavorava cantava sempre operette, mentre mio nonno, falegname, che aveva contribuito alla costruzione dell’arena Minerva in via Coroneo abbattuta intorno gli anni 20, dove si facevano stagioni d’opera all’aperto, era appassionato del melodramma, quello più truce e mi raccontava le trame che io memorizzavo e rappresentavo nel mio teatrino di marionette. A otto anni la mia prima Tosca che mi elettrizzo e divenne poi quello di Scarpia il ruolo che amai di più.

Non posso dire che mia madre assecondò la mia scelta, quella di lasciare il lavoro presso un ente statale, per cantare, ma nemmeno mi ostacolò, ma colui che mi spinse verso quella professione fu il caro colonnello Fantoni a Spoleto, che era stato attor giovane con la Duse e alla sua morte si arruolò disperato nelle Legione Straniera. Lui grande attore m’insegnò il linguaggio del professionista, la differenza tra declamato e recitato e il metodo Stanislavskij, mentre prima nella prosa ero un dilettante. Avevo iniziato a recitare giovanissimo, prima di studiare il canto a 12 anni e continuai a farlo fino a 35 anni terminando al Dramma Italiano di Ryeka dove interpretai ‘Le Baruffe Chiozzotte’ di Goldoni e ‘Morti senza Tomba’ di Sartre.

L’Idea Magazine: Dopo gli esordi, si aprirono presto le porte dei principali teatri, in Italia e nel mondo. Ci sono dei luoghi cui lei si sente particolarmente legato? Ed altri in cui ha fatto particolarmente fatica ad adattarsi?

Claudio Giombi: Dal 1963 al 1966 mi perfezionai a Firenze presso il Teatro Comunale. Una Scuola d’avviamento come si usava allora dove studiavi il tuo repertorio ma spesso dovevi affrontare anche ruoli impervi nelle stagioni del Maggio Fiorentino, come furono per me ‘Il Naso’ di Schostakovich, Billy Budd di Britten, Orfeide di Malipiero. Chiesi un’audizione a Gianandrea Gavazzeni, conoscendo il suo mondo letterario, oltre alla romanza d’opera gli presentai un monologo in prosa scritto da un suo caro amico e fu questo, credo, a convincerlo di farmi entrare alla Piccola Scala con l’opera ‘L’Albergo dei Poveri’ di Testi. Fu un successo che mi aprì l’ingresso su quel magico palcoscenico nella stagione seguente con ‘Madame Sens Gene’ di Giordano.

I luoghi in cui mi sento legato? Tutti, in particolare Ginevra che mi offrì la prima grande produzione di ‘Così fan tutte’ (Guglielmo) e dopo vent’anni una memorabile edizione de ‘Le Nozze di Figaro’ (Antonio) e Praga, dove affrontai il mio primo Don Giovanni, mentre a Genova fui Leporello accanto al grande Cesare Siepi. Un altro momento magico la mia prima ‘Adriana Lecouvreur’ di Cilea (Michonnet) accanto alla impareggiabile Magda Olivero.

L’Idea Magazine: Lei ha lavorato con i più grandi direttori d’orchestra. A quale si sente più legato?

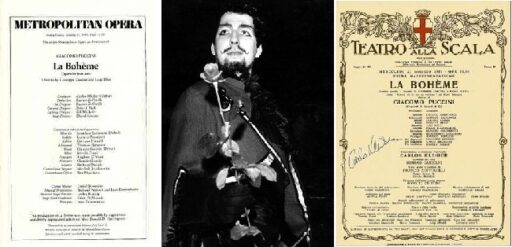

Claudio Giombi: Senza esitazione Carlos Kleiber, anche perchè soffrivamo entrambi dello stesso segno zodiacale e possedevamo un carattere abbastanza simile, timido, introverso, insicuro. Lui mi sentì interpretare Benoit a Salisburgo con Karajan e seppi solo poco tempo fa che, quando gli fu offerta ‘La Boheme’ alla Scala, tra le sue prime richieste fu la mia presenza per quel piccolo ruolo al quale i grandi direttori davano massima importanza, perchè, dicevano, se bene interpretato, fa recitare meglio tutti, anche il tenore, solitamente preoccupato per il do nella sua aria. Così fu e lui mi volle per tutte le sue recite e anche per l’incisione che poi non si fece. Ma la mia scena fu la sola incisa, e fui il solo ad essere pagato. Ma Kleiber esaudì il mio più grande desiderio, che portavo dentro me da bambino. Riuscire un giorno cantare al Metropolitan di New York, dove risiedeva mio padre che mi aveva lasciato a sei anni, senza avermi più rivisto. Durante le numerose recite alla Scala dal 79 in poi in un intervallo ci trovammo insieme alla buvette a bere un te, m’invitò a sedersi con lui e cominciò a parlarmi di suo padre, alla fine gli dissi che anch’io avevo una grande scommessa con me, cantare per mio padre che non avevo più rivisto dal 1943, al teatro Metropolitan. Aggiunsi che avevo scelto di fare il cantante per questo preciso motivo, ma oramai sapevo che non l’avrei mai potuto fare, i ruoli che facevo erano secondari e mai avrebbero richiesto la mia presenza su quel palcoscenico. Dopo un silenzio pensoso, mi guardo con quei suoi occhi di ghiaccio e sorridendo aggiunse. “Non si può mai dire”. Sette anni dopo nel 1987 il giorno del mio cinquantesimo compleanno, cantavo con Muti ‘Le Nozze di Figaro’ alla Scala e mi chiamarono in direzione. “Il maestro Kleiber la vuole al Metropolitan a gennaio per ‘La Boheme’”.

L’Idea Magazine: A proposito di Muti, Lei ha a lungo lavorato con il Maestro. Cosa pensa di questo grande musicista?

Claudio Giombi: Apprezzo moltissimo il Maestro Muti. Qualche tempo fa guardavo alla tv un programma dedicato a sua lezione a Ravenna, con giovani musicisti provenienti da tutto il mondo, dedicata all’ Aida di Giuseppe Verdi. Soffermandosi su quanto quell’opera, che vediamo spesso rappresentata in modo colossale all’aperto, tra piramidi, elefanti e cortei, sia invece concepita musicalmente dall’Autore come un’opera intimistica, dove emergono i sentimenti della gelosia e dell’amore.

Mi sono ricordato di quell’edizione al teatrino di Busseto con la regia di Zeffirelli, che mi piacque moltissimo e osservavo attentamente quanto Muti si soffermava su particolari che potrebbero sembrare trascurabili, ma poi ascoltando l’esecuzione mi accorgevo di quanto assumevano importanza, per esempio, la frase di Amneris: “Quale insolita gioia nel tuo sguardo…”. accentuando la parola “gioia”, mentre solitamente si accentua la parola “insolita”, ricordai così il mio lavoro d’insegnante alla scuola Civica, quando insistevo con gli allievi, sull’elemento immaginativo e di quanto questo poteva cambiare il senso della frase.

Mi guardavano senza capire l’importanza, per loro contava l’acuto sicuro e tenuto all’infinito, indugiare sulla declamazione era perdita di tempo.

Trovare oggi un musicista capace d’uscire dall’esecuzione musicale soffermandosi sul modo esatto di eseguire una frase in italiano è cosa rara, ecco perché nel mondo dell’opera le cose non funzionano bene. L’opera è un mondo a sé, che richiede la conoscenza dell’uso della parola e non solo quello della musica: Muti e Strehler le conoscono e sanno indicare entrambi l’accento musicale in ogni frase.

I molti registi famosi, oggi, per giustificare il loro lavoro, si ostinano a cambiare le epoche. Ma non conoscono la recitazione e quindi non sanno indicare gli accenti giusti ai cantanti, anche loro spesso stranieri e quindi incapaci di capire il significato stesso delle parole ed allora ecco lo sbracciarsi inutile, il canto monotono, tutto uguale senza l’uso di piani e mezzo forti, coloriti ed accenti. Ascoltando la lezione di Muti, che dovrebbe essere divulgata in tutte le accademie musicali italiane e non solo, ho rivisto il nostro percorso insieme, quando lo conobbi a Catania al Teatro Bellini, dove mi diresse ne ‘Le Musiche per la XII Notte’ di Renato Parodi, giovane vincitore del concorso Cantelli ed io già affermato baritono. Ricordo il nostro immediato sodalizio, le lunghe vivaci discussioni sull’esecuzione di ogni singola frase, sul fraseggio, la morbidezza del suono, il suo seguirmi con la mano sinistra indicandomi il legato, il piano, il crescendo. Le nostre scorribande notturne lungo le pendici dell’Etna, raccontandoci le nostre vite e i nostri amori (non era ancora sposato). Poi a Firenze e successivamente alla Scala dal 1981 al 1997 con le indimenticabili ‘Le Nozze di Figaro’ regia di Strehler.

Muti rappresenta per me oggi l’esecutore verdiano in assoluto.

Ha saputo cogliere ogni sfumatura delle sue complesse partiture. Non è riuscito, secondo me, a cogliere la differenza del declamato classico a quello verista, questo gli impedisce di accettare il concetto che nel verismo la musica anticipa la parola, mentre nel classicismo la parola si completa nella musica.

Però lasciatemi dire che a Tokyo quando con la Scala abbiamo portato ‘La Fanciulla del West’ io facevo Josè Castro, un ruolo breve di poche frasi alla fine del primo atto, ruolo a cui Puccini ci teneva molto, che dev’essere parlato sulle note. Quando alla prova generale alla fine del primo atto scesi in platea per guardarmi gli altri, c’era nel mezzo seduto comodamente accanto a due organizzatori giapponesi Riccardo Muti, appena mi vide lo sentii gridare forte: “Bravo Giombi!” Rimasi paralizzato e non ebbi nemmeno il coraggio di avvicinarmi a lui per ringraziarlo, ma mi fece immenso piacere.

Chi ha la percezione di seguire le lezioni di Riccardo Muti su Rai5, è un predestinato alla vera e profonda conoscenza musicale. Se come personaggio può sembrare non troppo simpatico, il suo amore per la musica e Verdi in particolare, lo riscattano e ci aiuta a capire la magia del suono, della parola, del teatro. Ci sono così tanti particolari nella lettura di un’opera che possono contribuire a stravolgerla nel bene e nel male. Tutto dipende dall’intuizione e dal saperla mettere in pratica, seguendo assolutamente la scrittura dell’Autore. In questo caso è l’Aida di Verdi.

Se, invece di perseguire e rimpiangere i cantanti defunti, si cercasse di seguire attentamente cosa significa concertare e dirigere un’opera, in questa Aida possiamo renderci perfettamente conto che non c’è bisogno di grandi voci, ma di sensibilità vocale per creare uno spettacolo che riesce coinvolgerti, se c’è la volontà di lasciarsi coinvolgere. Le cose che Muti ci insegna sono il pane quotidiano d’uno spettacolo che alla fine incanta, leggendo una partitura tra le più eseguite nel mondo, facendola apparire incomparabilmente nuova, non stravolgendola come fanno certi registi incapaci, ma assecondando tutti i dettagli voluti dall’Autore e dimenticati nel tempo. Guardate, seguite, osservate e capirete.

L’Idea Magazine: Lei ha cantato moltissimo all’estero ed in particolare. Che differenza c’era fra esibirsi a Milano ed a New York? Come descriverebbe la sua esperienza americana? Ci sono stati episodi in cui si è sentito un autentico rappresentante dell’Italia?

Claudio Giombi: Il Teatro Metropolitan è diverso dalla Scala, molto più vasto, difficile orientarsi. C’era sempre la hostess all’entrata per accompagnarci in camerino o sul palcoscenico, questo almeno per gli artisti che venivano le prime volte. Per me fu una grande emozione muovermi su quella scena e tra le vie di Manhattan ricoperte da un manto nevoso. Mio padre non venne a vedermi e tutto finì là. Non lo vidi più. Ma finalmente quella circostanza mi fece trovare sicurezza e cambiò la mia vita.

L’Idea Magazine: A quale ruolo del suo vasto repertorio è più legato e quale personaggio proprio non le piaceva interpretare?

Claudio Giombi: Come ho già detto, quello del barone Scarpia, nella Tosca. Fin da piccolo, dopo averla vista a otto anni, bramavo interpretare quel ruolo. Ma certo quello che cantai di più fu il Benoit nella ‘Boheme’. Mi affidavano solitamente ruoli più da interpretare che cantare, conoscendo la mia passione per il teatro di prosa. Mi sentivo più libero sul palcoscenico, meno stressato, potevo pensare di più al personaggio che alla voce. Anche Gianni Schicchi fu un personaggio che mi restò appiccicato per molto come Enrico ne ‘Il Campanello dello Speziale’ di Donizetti.

Mentre il personaggio che mi preoccupava ogni volta che dovevo interpretarlo, e lo fu una decina di volte, era il vecchio padre Germont ne ‘ La Traviata’ di Verdi.

L’Idea Magazine: Nella sua lunga carriera ci sono stati episodi divertenti che vuole condividere con noi?

Claudio Giombi: Più che divertenti, curiosi. In un breve periodo nella mia vita, ero convinto di poter conversare con i defunti. Avevo un tavolo a tre gambe ed ogni volta che qualcosa mi assillava, cercavo una risposta attraverso i suoi colpi. Con sommo gaudio da parte dei miei colleghi cantanti.

Dopo qualche estenuante prova in teatro, ci riunivamo in albergo ad interrogare il compositore di turno. A Bergamo Donizetti. Io spesso cadevo in trance e non ricordavo nulla di quanto avevo detto e come. A volte la mia voce cambiava, diventava femminile, rauca, chioccia e una sudorazione continua imperlava la mia fronte.

A Catania Bellini, a Livorno Mascagni e tanti altri. Resi felici molte colleghe e anche qualche collega di canto, prevedendo per loro imminenti successi e lauti guadagni. Molte risposte si avverarono come quelle che diedi alla mia amica Fulvia Ciano, tant’è vero che ne parla nel suo bel libro “So anch’io la virtù magica”, pubblicato da poco.

La cosa che voglio raccontarvi è invece l’esperienza che ebbi a Parma, durante il mio debutto al Teatro Regio con il personaggio di Melitone, nell’opera ‘La Forza del Destino’ di Verdi. Eravamo verso la fine degli anni Sessanta e non avevo ancora compiuto trent’anni. Avevo tentato inutilmente, di mettermi in contatto con il Cigno di Busseto, non rispondeva mai, qualche volta interveniva al suo posto la moglie, Giuseppina Strepponi, che stranamente parlava tramite me in triestino, seppi solo dopo, che avendo da ragazza vissuto a Trieste le era rimasto appiccicato quel dialetto.

Tra i miei compagni di ventura c’era un giovane mezzosoprano, vincitrice di un importante concorso; aspettava il debutto. Chiese a Verdi se poteva conoscere quale sarebbe stata la sua prima opera per lei. La voce di Giuseppina uscì dalla mia bocca dicendo: “El mio Pepi nel mostra Aida…” Qualche mese dopo lessi sul giornale che aveva debuttato con successo nel difficile ruolo di Amneris nell’ Aida. Non sono un baritono verdiano, i ruoli adatti alla mia voce e personalità potevano essere oltre Melitone, Ford ed in vecchiaia Falstaff, ma non li ho mai eseguiti. Quella sera a Parma volevo a tutti i costi parlare con Lui e verso la fine della seduta dissi alla Strepponi che gli porgevo i mei saluti e che desideravo la sua presenza. Dopo un lungo silenzio i colpi del tavolo mi diedero questo responso: “El te saluda e sarai suo ospite…” Rimasi perplesso per molto. Ospite di Verdi significava che sarei morto e quindi cominciai a preoccuparmi. Ogni mia seduta spiritistica, era seguita da coliche renali. Espellevo calcoli rossi e dolori infiniti. Dopo quella risposta decisi di smettere e non ebbi più coliche. Ora vivo qui nella sua Casa e ho ricordato improvvisamente quella frase: “sarai suo ospite”!

L’Idea Magazine: Il mondo dell’opera è costellato di ‘primedonne’ che sono pronte a sgomitare per una copertina di giornale. Fra i tanti colleghi con cui ha lavorato c’è qualcuno che l’ha stupita, invece, per umiltà, cortesia e gentilezza?</em

Claudio Giombi: Magda Olivero in primis. Grande attrice oltre ad essere tecnicamente perfetta. La sua voce rimase intatta fino a tarda età- Collega gentile e disponibile.

Ma io ero troppo insicuro e timido e non osavo entrare nei camerini dei colleghi, specie quelli famosi e passavo per superbo; invece, avrei voluto conoscere e apprendere ma non osavo.

Anche Kleiber lo era, ma a volte non riusciva controllare la rabbia e allora succedeva il finimondo.

Sono poche le mie amicizie con colleghi, non mantenevo i contatti, ero troppo preso dalla mia vita privata, dai viaggi, dalla ricerca spirituale, dalla famiglia e le estati le passavo interamente a Muggia con i figli e rinunciavo alle richieste dei festival o dei teatri all’aperto. Qualche volta accettavo di cantare al Rossetti nelle operette, pur di poter stare vicino a loro.

L’Idea Magazine: Cantare alla Scala per trent’anni, come ha fatto lei, esibirsi nei principali teatri del mondo, vuol dire ascoltare tante voci di valore, molte delle quali si perdono, il più delle volte non per colpa loro. C’è qualche collega troppo poco citato che vorrebbe ricordare?

Claudio Giombi: Non saprei, quelli con cui ho cantato erano sempre in auge come la Freni, Kabaivanska, Olivero, Pavarotti, Saccomani morto da poco e ospite anche lui a Casa Verdi, come ora lo è Biancamaria Casoni con la quale feci a Trieste una splendida ‘Italiana in Algeri’ e tanti ‘Così fan tutte’. Mi è sempre stato difficile legare con i colleghi. Non sono capace di adulare e la verità a volte ferisce. Così cercavo di starmene alla larga, fuori da ogni pettegolezzo e approfittavo delle pause per conoscere la città in cui mi trovavo, visitare musei, osservare usanze diverse.

Vista la scarsa passione oggi per la lirica i nomi dei grandi del passato sono dimenticati Callas a parte. Da ragazzo andavo all’opera o in teatro di prosa per ascoltare l’artista più che l’opera che già conoscevo. La mia memoria ricorda ancora l’ascolto dal grammofono le voci di Tamagno, Caruso, Pertile, Gigli, Ruffo, Stracciari, Galeffi, Tagliabue, Gobbi, Stignani, Pederzini, Barbieri, Arangi-lombardi, Toti, Capsir, Favero, Cristoff, Siepi, ecc. Timbri e voci diverse ma che avevano in comune una tecnica e una padronanza del fiato. Ecco, l’uso corretto della respirazione; questo, secondo me, è il difetto principale nelle voci di oggi.

L’Idea Magazine: Lei ha lavorato con moltissimi registi, da de Filippo a Missiroli, da Enriquez a Zeffirelli. Sicuramente ha avuto un rapporto privilegiato con Strehler. Ci ricorda qualcosa del vostro sodalizio artistico?

Claudio Giombi: Con Strehler ci fu amore a prima vista. Quando alla prima prova di scena sul palcoscenico del Piermarini, mi vide entrare e dire le prime battute di Antonio ne ‘Le Nozze di Figaro’: “Ah Signor! Signor! Che insolenza chi ‘l fece, Chi fu?”, Lo sentii gridare dal buio della platea: “Ecco uno che sa quello che dice…” Poi quando scoprì che ero triestino come lui, mi serbò simpatia. Durante una ripresa delle famose ‘Nozze’ alla Scala approfittai d’una pausa per avvicinarmi e chiedergli umilmente di ascoltare una poesia di Anita Pittoni: ‘El Strighez’; ne rimase commosso e turbato, volle saperne di più e mi propose per un ruolo al Piccolo ne ‘Le Momoires’ di Goldoni che da anni cercava di portare sulle scene.

Purtroppo, dopo qualche mese, a Natale, morì e non si fece più nulla.

L’Idea Magazine: Una curiosità: come si pone di fronte alle regie moderne? Crede che realmente danneggino lo spettacolo, come sostiene il pubblico più tradizionalista, oppure crede che certe trovate, come Don Giovanni che conclude a Salisburgo l’opera cantando nudo, possano offrire degli spunti interpretativi interessanti?

Claudio Giombi: Ci sono regie moderne intelligenti e regie deficienti, a volte deleterie che disturbano l’ascolto dell’opera. Registi vanitosi, pretestuosi, che si permettono di modificare epoche e situazioni, solo per fare scandalo e quindi parlare di loro. Questi dovrebbero essere ignorati dalla critica. Invece i giornali che non hanno più censori istruiti musicalmente ma politicamente, sventolando tessere di partito, parlano di genialità.

Spero, ora che c’è un alternanza, che le cose, forse, cambieranno e si darà come in passato, più valore all’artista, che al messaggio politico.

Davanti ad un capolavoro come Don Giovanni ed un personaggio così ricco di sfumature, assecondato dalla grandezza di Mozart, non c’è bisogno della nudità, ma della bellezza della voce, dello sfruttamento dei colori vocali che determinano ogni situazione. Dal fraseggio, dai piani, dalle scene, dai costumi… ma si vuole risparmiare su questo per strapagare il regista. Ho avuto la fortuna di debuttare a Genova nel ruolo di Leporello accanto al grande Cesare Siepi, una delle voci di basso italiano, più belle. Un colorito splendido, un don Giovanni esemplare. Non aveva certo bisogno di denudarsi per esprimere la sensualità che richiede quel ruolo.

Ascoltavo da giovane le prime dai teatri italiani alla radio, non c’erano scene non vedevo nulla, ma ascoltavo attentamente ogni sillaba, si capiva tutto, provavo l’emozione come se fossi stato in quel teatro, oggi, si guarda e non si ascolta, non si capisce nulla.

L’Idea Magazine: Il mondo dell’opera è molto cambiato, di fatto forse si saranno sanati alcuni bilanci, ma questo ha comportato un appiattimento delle stagioni ed anche una politica culturale dello stato non sempre chiara. Ha qualche osservazione e proposta al riguardo?

Claudio Giombi: Il ‘Phantom’ di Lloyd Weber mi ha fatto riflettere. Perché riesce a riempire la sala di un teatro per trent’anni di seguito, ogni sera e un Aida si esaurisce in 4 o 5 repliche? Forse potremo trasformare le opere in music-hall, con i cantanti microfonati e presentarle come tali. Con tagli cinematografici come fa Weber e scenografie faraoniche che si pagano con le repliche. Qualcuno appassionato dovrebbe rischiare ed iniziare a Londra o a Broadway.

L’Idea Magazine: Lei a Casa Verdi ha diversi allievi. Nota differenze fra gli studenti italiani e quelli stranieri, non solo del punto di vista vocale ma anche nell’atteggiamento e nella modalità di affrontare parti e spartiti?

Claudio Giombi: Italiani che studiano canto oggi, mi sembrano pochi. I Conservatori italiani non hanno mai brillato e sono rari i seri professionisti usciti da un Conservatorio. Le Scuole di Canto in Italia non esistono più. Insegnanti improvvisati per lo più pianisti squattrinati, si propongono e fanno disastri. Un giovane non sa a chi rivolgersi. I giapponesi e i coreani sono quelli più tenaci, preparati musicalmente ma con le voci spesso difettose e gutturali, dovuto alle loro lingue. Bisognerebbe rivalutare e rifare i programmi scolastici. Il cantante non va considerato come un musicista ma come un attore capace d’intonare e d’impostare la voce come nel parlato. Oggi gran parte degli italiani parla male, le voci non sono più educate, chi ha voce, si dà ai facili guadagni della musica leggera e lascia perdere il resto.

L’Idea Magazine: Cosa le piacerebbe vedere scritto di lei e cosa le dà più fastidio veder pubblicato?

Claudio Giombi: Oramai ho poco tempo a disposizione. Sono contento di quanto ho fatto e di come vivo. Mi sono esibito in ogni forma di spettacolo da l’avanspettacolo al cinema, dalla prosa all’opera e operetta. Ho partecipato alla prima esecuzione in Italia, al Castello di San Giusto, del music-hall ‘Kiss me Kate’ di Porter. Ho girato in molte scuole per trasmettere ai giovani l’amore per la lirica. Avrei voluto in passato avere una maggior considerazione dalle amministrazioni dei teatri che dipendono esclusivamente dalle Agenzie internazionali, alle quali non sono mai interessato. Avrei preferito fare il regista che il cantante ma non possiedo la chiave del successo. Esso è spesso dovuto alle circostanze fortuite, alle occasioni, alle persone giuste colte al momento giusto ed allora il talento se c’è può uscire. Il mio ha fatto capolino ogni tanto, ma meglio così. Ho avuto meno responsabilità e più tempo da dedicare alle cose che mi piacciono e che continuo praticare

L’Idea Magazine: Quali sono i prossimi progetti?

Claudio Giombi: Continuare a divulgare il bello tra gli amici, i figli e nipoti. Nelle scuole italiane parlare d’opera e di canto. Portare in scena un recital di poesia e recitazione con alcuni frammenti di Goldoni e Shakespeare.

L’Idea Magazine: Infine, ringraziando per la disponibilità e la cortesia, quali i suoi sogni?

Claudio Giombi: Mi piacerebbe che dopo tanti anni di teatro, il Verdi mi affidasse la compagnia di giovani professionisti per prepararli alla lettura del libretto de ‘I Quattro Rusteghi’, come avviene per la prosa a tavolino trovando ritmo ed espressioni musicali da portare poi nello spartito, e quindi passare alle prove normali, Sarebbe un modo nuovo registico che si ricollega alla nascita stessa del melodramma e inoltre riportare sulle scene triestine un’opera molto amata che non si sa fare più.